Capitolo contenuto nel libro collettaneo

Capitolo contenuto nel libro collettaneo

“Dentro la matrice. Filosofia, scienza e spiritualità in Matrix“,

a cura di Massimiliano Cappuccio

Edizione Alboversorio, Milano 2004, pp. 117-128

Quanto riportato nel presente contributo è frutto di anni di auto-osservazione disciplinata secondo i modi di meditazione di indirizzo buddhista: addestramento a lunghe permanenze nell’immobilità del corpo in postura adatta, alla disciplina del respiro per calmare l’agitazione della mente, allo svuotamento dello sguardo mentale di ogni contenuto oggettivo specifico e al ripiegamento dell’attenzione su se stessa alla ricerca degli atti primi del conoscere. Il Centro Studi dell’Associazione A.S.I.A. di Bologna annovera tra i suoi soci praticanti biologi, fisici, matematici, filosofi, psicologi, medici, artisti e promuove l’introduzione interdisciplinare a tale prassi.

Matrici senza uscita. Circolarità della conoscenza oggettiva e prospettiva buddhista

di Franco Bertossa, Roberto Ferrari, Marco Besa

La mente nella Matrice

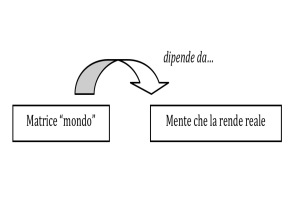

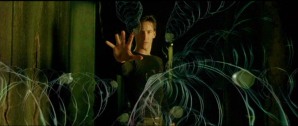

Per come il film The Matrix (USA, 1999) pone il problema, la soluzione è semplice: dietro il mondo illusorio che le macchine ci propinano per via intracranica c’è un mondo reale, si tratta solo di raggiungerlo. Nelle tradizioni religiose o platoniche tale mondo reale è una superiore realtà spirituale, mentre nell’Occidente scientifico è una spiegazione della “realtà” oggettiva con il supporto di solide verifiche empiriche. Ma il salto dall’illusorio al reale, la conoscenza di cosa sia veramente il mondo, vale a dire l’uscita dalla Matrice, richiedono contestualmente una spiegazione della mente, della coscienza umana che ne fa esperienza; nei termini del film, la cui originalità sta nel creare uno scenario attuale e drammatico a domande fondamentali: «il mondo esiste solo come simulazione neurale interattiva»; «è la mente che lo rende reale».

Ma cos’è la mente da cui dipende il grado di realtà del mondo? La Matrice nella sua interezza non è solo l’utero (lat. matrix) che ci contiene, il mondo che ci è stato messo davanti agli occhi per nasconderci la verità: è anche, e in primo luogo, la mente che lo conosce. Se, quindi, il problema è la conoscenza del mondo reale, appare più sensato chiedersi sulla reale natura della mente più che su quella della Matrice. La prospettiva scientifica oggi più accreditata è quella delle neuroscienze, che stanno esplorando il cervello con tecnologie di neuroimmagine sempre più capaci di accostare ad ogni percezione, compito cognitivo o sussulto emozionale, un preciso dato spaziale (nuclei o reti di circuiti neurali) e temporale (sincronizzazioni e frequenze di attivazione dei neuroni). L’obiettivo in tale prospettiva è trovare precisi fatti empirici sui quali costruire teorie fisiologiche di come la mente umana rispecchi, interagisca e costruisca il mondo davanti a sé.

Se, quindi, il problema è la conoscenza del mondo reale, appare più sensato chiedersi sulla reale natura della mente più che su quella della Matrice. La prospettiva scientifica oggi più accreditata è quella delle neuroscienze, che stanno esplorando il cervello con tecnologie di neuroimmagine sempre più capaci di accostare ad ogni percezione, compito cognitivo o sussulto emozionale, un preciso dato spaziale (nuclei o reti di circuiti neurali) e temporale (sincronizzazioni e frequenze di attivazione dei neuroni). L’obiettivo in tale prospettiva è trovare precisi fatti empirici sui quali costruire teorie fisiologiche di come la mente umana rispecchi, interagisca e costruisca il mondo davanti a sé.

Nel progetto di conoscenza delle neuroscienze sono presenti alcuni elementi che costituiscono il noto Postulato di oggettività:

(a) si ipotizza un mondo oggettivo reale (fisico o cerebrale) dietro alla Matrice (sensibile o mentale) senza concedersi il dubbio che forse esso stesso è solo un’altra Matrice; un altro film dello stesso anno, eXistenZ[1], è a tale proposito ben più radicale;

(b) si raccolgono e misurano dati empirici in terza persona attraverso i sensi, eliminando metodologicamente ogni dato d’esperienza vissuto in prima persona;

(c) si mettono in relazione logica e funzionale i dati per trovare un ordine sottostante, espresso da leggi generali, modelli e teorie che siano verificabili e indipendenti da visioni personali.

In The Matrix il nostro mondo quotidiano, mentale e illusorio, dipende da un cervello nella vasca (ma non c’è bisogno di ipotizzare un mondo di vasche: questo mondo 2004 può essere un sogno del nostro cervello mentre galleggia nella vasca ossea del nostro cranio[2]). Nelle parole di Morpheus: «Cosa vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel “reale” sono semplici segnali elettrici interpretati dal cervello». Allo stesso modo le neuroscienze propongono un’uscita dalla Matrice che consiste nel ricondurre ogni evento mentale alla sua innegabile base causale cerebrale. E non solo: affermano esplicitamente che essa rappresenta la sua vera natura e il suo significato.

Per meglio comprendere l’ampiezza di questa visione abbiamo bisogno di un Morpheus che ci risvegli dai facili sogni del senso comune e forse il più noto è oggi Gerald M. Edelman: premio Nobel e teorico del darwinismo neurale, propone che la mente emerga dal cervello grazie alle leggi della selezione naturale, in cui gruppi di neuroni competono e cooperano per rinforzare le loro performance cognitive. Il quadro teorico che Edelman dipinge, fortemente supportato da dati empirici, è ammirevole nel suo impegno di sintesi di una enorme mole di osservazioni. In esso viene incluso anche il tema più scottante (the hard problem, nella definizione resa famosa da David Chalmers) delle scienze cognitive – la coscienza e le sensazioni qualitative (qualia) – ridotto a dettagliate descrizioni di organizzazioni neurali ed evolutive. Mostrandoci il meccanismo “reale” che genera il senso di Io, il sapore di fragola e i valori etici ed estetici, Edelman può veramente darci il benvenuto nella nostra nuova, desertica realtà.

La circolarità della conoscenza

Il progetto riduzionista di Edelman è comune a diverse scuole di scienze cognitive che ipotizzano altre nature “reali”: la mente cosciente (e il suo mondo) emerge da una serie di processi computazionali prodotti da una rete di subunità capaci di apprendere ed evolversi[3]. O è costituita da processi di fisica quantistica[4]. Oppure è il costrutto virtuale della rete linguistica e delle convenzioni sociali. Ma si tratta sempre di Matrici dietro Matrici, della ricerca – dogmatica – di una realtà ultima “là fuori”, che genera un problema circolare: se è il cervello che interpreta segnali elettrici che provengono dagli organi di senso ed edifica la realtà e la mente, anche “cervello” – così come i significati quantistici o linguistici – è un elemento della realtà “là fuori” ed è frutto di un’interpretazione.

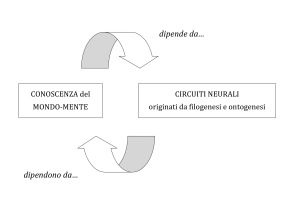

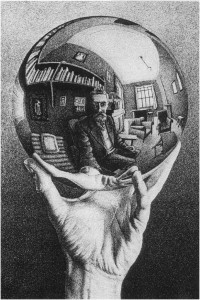

Quando studiamo la mente, i tentativi di descriverla si avviluppano in questo “strano anello” che pone un limite alla conoscenza transitiva: non possiamo descrivere la nostra mente, disse il fisico tedesco Erwin Schrödinger[5], perché essa è l’atto di descrivere. Ogni uscita dalla mente, in un “fuori dalla Matrice” che possa spiegarla, presuppone la mente. In termini più precisi, la neuroscienza sostiene che anche i propri schemi epistemologici di conoscenza (empirica e oggettiva) sono il prodotto di processi bio-psico-neuro-evolutivi; ma l’esistenza dei processi e del cervello umano che li incarna può essere accertata solo attraverso raccolta di fatti empirici e produzione di teorie che dipendono dal particolare modo d’essere di quegli stessi schemi di conoscenza[6].  In pratica ci fondiamo su assunti e definizioni di metodo arbitrarie che a loro volta sono fondati sulla funzionalità neurale che vorrebbero spiegare. La circolarità si genera quando, andando ad esaminare le premesse che portano a una conclusione da dimostrare, in esse ricompare la proposizione ancora da dimostrare come fosse già dimostrata.

In pratica ci fondiamo su assunti e definizioni di metodo arbitrarie che a loro volta sono fondati sulla funzionalità neurale che vorrebbero spiegare. La circolarità si genera quando, andando ad esaminare le premesse che portano a una conclusione da dimostrare, in esse ricompare la proposizione ancora da dimostrare come fosse già dimostrata.

Non appena la conoscenza scientifica indaga la mente cosciente intendendola come un insieme di fatti oggettivi (nervosi o logici, psicologici o culturali) scomponibili in elementi sempre più semplici, essa stessa si rivela come un fatto contingente. Per esempio, il fatto stesso di selezionare dal mondo solo dati oggettivi (assunto b), o di avere necessità di ordinarli per estrapolarne leggi generali e teorie (assunto c), tra cui anche quelle sulla mente stessa, sarebbero solo il prodotto di una mente anch’essa programmata dall’evoluzione naturale, o delle preferenze psicologiche di certe culture per rappresentazioni stabili e simmetriche.

Gli assunti della conoscenza oggettiva funzionano su tutta la Matrice che ci circonda, ma quando si applicano alla mente che li ha prodotti e cercano di definirla e descriverla dall’esterno, restano imprigionati in una struttura circolare; in ciò rivelano il loro limite, che è proprio quello di essere assunti arbitrari e contingenti. Come possiamo allora fare assegnamento sui metodi che ci hanno portato a definire la mente come un prodotto del cervello e della sua filogenesi?[7] Questo dubbio non vuole negare né la storia naturale né l’esistenza di basi causali della mente, ma mostra che anche tali metodi di approccio e descrizione della realtà, ben lungi dall’essere la via regia della conoscenza, sono solo interpretazioni limitate all’utilità pratica: se si riduce l’epistemologia alla biologia, entrambe perdono di affidabilità.

La scienza si sente giustificata nell’ignorare la circolarità di fondo a causa della sempre maggiore efficienza nel manipolare le funzioni mentali attraverso modulazioni biochimiche e immagini neurali. Non si tratta certo di un criterio di autenticità del mondo o di noi stessi – lo mostra il fatto che non riesce a fornire la chiave di accesso ai significati esistenziali della condizione umana – e non lo diventerà perfezionando le tecniche di analisi chimica e di neuroimmagini: ogni meccanismo che scopriremo sarà un prodotto della mente e degli schemi di conoscenza che lo hanno prodotto, sarà l’immagine di un’immagine.

Quella che ci propongono i riduzionisti alla Edelman non è un’uscita dalla Matrice, ma solo un rimbalzare da un’interpretazione all’altra, senza saper ancora nulla di noi stessi.

Nei termini del film: «Lì ci andavo a mangiare. Degli spaghetti favolosi. Ho tanti ricordi della mia vita, e nessuno di essi è autentico… che significa?». «Significa che Matrix non può dirti chi sei».

E neppure il cervello dietro a Matrix.

Tutto è relativo?

Se cade l’assunto (a), che potremmo chiamare del “realismo ingenuo”, allora non vi è nulla di certo? Sembriamo condannati a interpretare interpretazioni, a un mondo di convenzioni linguistiche, o peggio di illusioni dotate di un potere di manipolazione così efficiente da farci dimenticare della loro stessa natura (almeno fino a quando a causa loro non cadiamo in amare sofferenze morali che risvegliano in noi perplessità e domande su tutto ciò in cui abbiamo creduto fino ad allora).

Possiamo sperare di trovare qualcosa di reale, indubitabile?

Restando nella ricerca di un mondo-mente reale “là fuori” la risposta è negativa: nessuna realtà dietro il mondo, scientifica o platonica che sia, ci potrà convincere definitivamente. Così come il cervello, anche ogni altro sistema di spiegazione filosofico o religioso che cerchi di giustificare il mondo da un altro livello, potrebbe sempre rivelarsi una simulazione collettiva o individuale, generata dai nostri assunti e dal nostro enorme bisogno di credere che ciò che percepiamo e capiamo sia reale.

Questo ci consegna a un relativismo assoluto, uno strano ossimoro secondo il quale nessuna conoscenza e valore sono più giustificati di altri; questa è in effetti una posizione molto diffusa[8] e diversi filosofi si sono impegnati nel confutarla; Thomas Nagel[9], contro il relativismo, afferma con forza che vi sono basi indubitabili e irriducibili di ragione e verità: sono l’insieme di pensieri fondamentali e regole logiche che non hanno alternative, da cui non si può prescindere neppure per negarle. In pratica, come già fece notare Wittgenstein: “Certe proposizioni sono esenti da dubbio, come se fossero i perni sui quali si muovono tutte le altre”[10].

Questo ci consegna a un relativismo assoluto, uno strano ossimoro secondo il quale nessuna conoscenza e valore sono più giustificati di altri; questa è in effetti una posizione molto diffusa[8] e diversi filosofi si sono impegnati nel confutarla; Thomas Nagel[9], contro il relativismo, afferma con forza che vi sono basi indubitabili e irriducibili di ragione e verità: sono l’insieme di pensieri fondamentali e regole logiche che non hanno alternative, da cui non si può prescindere neppure per negarle. In pratica, come già fece notare Wittgenstein: “Certe proposizioni sono esenti da dubbio, come se fossero i perni sui quali si muovono tutte le altre”[10].

Per Nagel si tratta di pensieri oggettivi, il cui contenuto sono elementi logici (significato, parola, esistenza, verità matematiche) che sono veri per evidenza, indipendenti dalla mente che li pensa e senza alcun contenuto riferibile alla prima persona, che sarebbe interpretabile e “soggettivo”.

La posizione che afferma “tutto è illusorio e relativo” (a scoperte scientifiche, alla psicologia, alla cultura, alla storia) è quindi contraddittoria per Nagel, in quanto il relativista scettico la sostiene come vera in base alla ragione, ovvero a pensieri non relativi bensì oggettivamente veri; egli inconsapevolmente assegna al proprio giudizio uno statuto ontologico-fondativo superiore a quello che egli vorrebbe assegnare al tutto, giudicato solo un gioco semantico e interpretativo. Per mantenere il valore del suo giudizio il relativista mostra – in una bizzarra contraddizione – il luogo non-relativo che egli stesso frequenta: è il luogo della sua posizione su tutto, quello della sua pretesa verità. Sebbene il relativista pretenda di negare questo luogo, la sua negazione in realtà evidenzia il meta-luogo in cui egli stesso si pone per giudicare: lo afferma negandolo.

Tuttavia l’attuale predominio culturale del relativismo ci fa pensare che forse non basta una cogente argomentazione filosofica per far accettare la sua inconsistenza. Quello che Nagel fa è giustificare in modo rigoroso l’originarietà e l’irriducibilità della ragione con un ragionamento, il quale si giustifica per evidenza logica e in tal modo esce dalla circolarità. Ma un relativista potrebbe sempre rispondergli che questo è un criterio che soddisfa solo lui; anche se si mostra al relativista che per ribattere e validare il suo argomento sta usando lo stesso criterio di ragione che nega, egli si sente tutto il diritto di non farsi toccare dall’obiezione, e questo non suscita alcuna indignazione nella koiné culturale. Le voci alla Nagel che denunciano quella che lui definisce “una straordinaria pigrizia intellettuale” sono piuttosto rare e isolate. Sembra che i pensieri razionali oggettivi di cui Nagel si fa forza e nei quali, come afferma egli stesso, “io non svolge nessun ruolo”, non abbiano il potere di coinvolgere il relativista: in ultimo è ragione contro ragione, come in The Matrix dove la tecnologia umana combatte la tecnologia artificiale.

La convinzione di chi scrive è che occorra tornare alla esperienza della circolarità senza uscita dalle Matrici, esperienza nella quale “io ho un ruolo” perché ne va di me direttamente e sono intrinsecamente costretto a considerare ciò che provo (in termini cognitivi, un quale).a

Dall’Oriente un accesso all’esperienza della mente

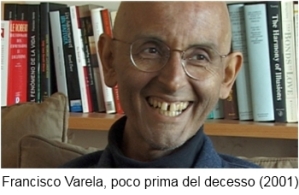

Oggi si tende ancora a considerare l’esperienza cosciente solo come un fatto privato, costituito unicamente di contenuti individuali che ciascuno vive in modo spontaneo e impressionistico. Il ritorno all’esperienza in prima persona e al valore cognitivo dei qualia (in questo caso, il sentire significativo) non deve comportare la rinuncia al metodo e agli argomenti; per questo va disciplinata ed esaminata sistematicamente, in modo che possa evidenziare elementi condivisibili e universali, anche se antecedenti il pensiero razionale. Il contatto dell’Occidente con i metodi di indagine dei “gimnosofisti” dell’Oriente è avvenuto di recente (quello con i testi da molto più tempo), e solo ora inizia l’opera di traduzione culturale necessaria a superare i luoghi comuni che vedono la meditazione come un momento di rilassamento e come un “trip interiore”. Le tradizioni meditative e le analisi degli eventi d’esperienza (Abhidharma) del Buddhismo hanno molto da offrire perché a differenza della fenomenologia occidentale, limitata al linguaggio e ai testi, hanno perfezionato anche metodi di trasmissione e di addestramento pratico. Esse costituiscono una nuova prospettiva per le scienze cognitive occidentali, introdotta da pochi anni grazie al lavoro di vari ricercatori[11]; iniziatore riconosciuto e straordinario divulgatore, prima della sua recente scomparsa nel 2001, ne è stato il neurofisiologo Francisco Varela  con la sua proposta di Neurofenomenologia[12], che introduce una visione “stereoscopica” per includere sia dati neurali sia resoconti verbali dell’esperienza in prima persona, frutto appunto di metodi replicabili e affidabili.

con la sua proposta di Neurofenomenologia[12], che introduce una visione “stereoscopica” per includere sia dati neurali sia resoconti verbali dell’esperienza in prima persona, frutto appunto di metodi replicabili e affidabili.

Lo studioso di scienze cognitive può così fornirsi di un accesso all’esperienza della propria stessa mente cosciente, di metodi di auto-osservazione e indicazioni operative che possano conferire ai dati fenomenologici in prima persona il carattere di conoscenze confermabili da una comunità di ricercatori, e perciò affidabili. Si tratta di far cadere anche l’assunto (b) e di estendere il campo di raccolta dei dati da quelli empirici oggettivi alle esperienze soggettive esaminate. Al metodo e ai risultati di questa riduzione dell’esperienza cosciente– non ai suoi componenti nervosi, ma ai suoi atti più semplici vissuti in prima persona – saranno dedicati i prossimi quattro paragrafi.

Metodi di cognitivismo buddhista

Il metodo di indagine cognitiva sviluppato dalle tradizioni orientali sottolinea il ruolo del corpo come strumento di conoscenza. Può variare in modo considerevole a seconda delle diverse scuole; in quella buddhista si compone di tre elementi intrecciati, già caratterizzati da Francisco Varela e collaboratori per indagini in scienze cognitive[13] e qui modificati:

(1) una sospensione del pensiero e del giudizio abituali. Per intenderci si tratta di una condizione di attenzione “a mente ferma” simile a quella che si può innescare spontaneamente in occasione di eventi esistenziali come impatti estetici o la perdita di persone care, quando semplicemente “non abbiamo parole”. Il corpo è un supporto essenziale per indurre questo stato: occorre riordinarlo e portarlo a immobilità stabile e prolungata, attraverso rallentamento fisiologico, silenzio interno (shamatha: tranquillo dimorare) e ascolto del respiro in completa presenza mentale (anapanasati);

(2) una rotazione a 180° dell’attenzione all’interno. Si lascia l’abitudine ad oggettivare che ci tiene prigionieri nella Matrice e ci proietta “là davanti” negli oggetti, materiali o mentali che siano; con un atto di ripiegamento si risale dagli oggetti alla sorgente degli atti primi della coscienza, distinguendo i sottili qualia che ci attraversano. Questa fase sarà descritta nei dettagli nel prossimo paragrafo: nella nostra proposta la rotazione dell’attenzione verso la propria origine si favorisce introducendo elementi autoreferenziali, che conducono alle soglie pre-discorsive dell’esperienza. Questa fase è presente anche nella tradizione meditativa induista, introdotta in un nostro precedente lavoro[14], la quale ha fatto di questo ritorno alla sorgente (atman, drashtar, purusha…) l’obiettivo delle sue metodiche (pratyahara, dharana, dhyana, samadhi). In questa condizione profondamente ricettiva può eventuarsi

(2) una rotazione a 180° dell’attenzione all’interno. Si lascia l’abitudine ad oggettivare che ci tiene prigionieri nella Matrice e ci proietta “là davanti” negli oggetti, materiali o mentali che siano; con un atto di ripiegamento si risale dagli oggetti alla sorgente degli atti primi della coscienza, distinguendo i sottili qualia che ci attraversano. Questa fase sarà descritta nei dettagli nel prossimo paragrafo: nella nostra proposta la rotazione dell’attenzione verso la propria origine si favorisce introducendo elementi autoreferenziali, che conducono alle soglie pre-discorsive dell’esperienza. Questa fase è presente anche nella tradizione meditativa induista, introdotta in un nostro precedente lavoro[14], la quale ha fatto di questo ritorno alla sorgente (atman, drashtar, purusha…) l’obiettivo delle sue metodiche (pratyahara, dharana, dhyana, samadhi). In questa condizione profondamente ricettiva può eventuarsi

(3) quella visione intuitiva che il buddhismo chiama vipassana: è un momento di rivelazione in cui diveniamo profondamente consapevoli di qualcosa; un capire improvviso pre-razionale che si impone per evidenza e che cercheremo di illustrare e argomentare nei paragrafi successivi (perché la ragione si sottrae per un periodo, ma poi l’analisi deve riprendere). Viene accompagnata da specifiche e significative sensazioni che ancora una volta il corpo ci rivela e amplifica, e che possono andare dalla perplessità allo stupore. Quest’ultima fase manca nelle “scienze dell’esperienza” occidentali come la fenomenologia e l’introspezionismo tradizionali; esse presentano al più le prime due fasi, ma non prevedono l’importanza della disciplina del corpo come accesso ad esse e non riconoscono il valore cognitivo dei qualia associati all’esperienza, prediligendo un’impostazione strettamente analitica.

Ognuna delle fasi suddette deve essere ulteriormente scomposta e ogni passaggio esplicitato, per cui diviene fondamentale l’addestramento. Non è sufficiente un’incursione saltuaria nella coscienza: il metodo di ricerca si acquisisce e si stabilizza con una pratica costante e rigorosa quanto lo è quella dello scienziato o del pensatore sistematico; come nel percorso formativo di questi ultimi, anche nel riassorbimento meditativo è necessaria una guida esperta, una posizione in “seconda persona”[15] capace di fornire indicazioni qualificate e verificabili.

Questa prospettiva di cognitivismo buddhista non necessita di dedizione ai risvolti religiosi e simbolici della tradizione orientale (che in riferimento a The Matrix sono stati ampiamente studiati[16]), ma ai suoi aspetti metodologici e alle verifiche dirette che se ne possono trarre.

Con questa nuovo strumento di indagine proviamo a riprendere il nostro scenario di Matrici senza uscita: forse finora ci siamo fatti la domanda sbagliata, forse non ha senso cercare di distinguere la realtà dall’apparenza, perché ogni risposta e ogni argomento razionale in merito appare nella Matrice. Allora, come si esce dall’apparire? Non è possibile. Questo è il momento di ruotare il nostro telescopio[17], che fino ad ora ha scrutato i confini esterni della Matrice alla ricerca di un’uscita, e di puntarlo verso quel confine che rinveniamo in direzione opposta: da dove mi accorgo (esperienzialmente) dell’apparire della Matrice, e delle teorie su di essa?

Con questa nuovo strumento di indagine proviamo a riprendere il nostro scenario di Matrici senza uscita: forse finora ci siamo fatti la domanda sbagliata, forse non ha senso cercare di distinguere la realtà dall’apparenza, perché ogni risposta e ogni argomento razionale in merito appare nella Matrice. Allora, come si esce dall’apparire? Non è possibile. Questo è il momento di ruotare il nostro telescopio[17], che fino ad ora ha scrutato i confini esterni della Matrice alla ricerca di un’uscita, e di puntarlo verso quel confine che rinveniamo in direzione opposta: da dove mi accorgo (esperienzialmente) dell’apparire della Matrice, e delle teorie su di essa?

Nei termini del film: chi interpreta il cervello che interpreta segnali elettrici?

Lo sguardo sulla Matrice

Solo per il fatto che ci poniamo questa domanda, la Matrice, il mondo fenomenico in toto, “esterno” o mentale che sia, certamente appare a un interpretante[18] affacciato sul mondo, che qui chiameremo “lo sguardo”: quella pre-condizione che noi siamo, in quanto origine del sapere dell’apparire, sapere che si affaccia sulla Matrice. Per il filosofo di professione sottolineiamo ancora una volta che non si tratta di un argomento trascendentale (che evidenzia le condizioni a priori per cui è possibile l’atto di conoscenza) ma di un argomento esperienziale, da realizzare in pratica.

Come si rivela lo sguardo? Da una situazione nebulosa in cui intuiamo vagamente gli oggetti e l’atto di conoscerli, grazie alle condizioni sperimentali di “mente ferma” possiamo risalire a monte e densificare l’originario star sapendo della Matrice come un luogo preciso[19] e come atti primi irriducibili della coscienza[20], di cui vogliamo qui esaminare la specifica dinamica di successione e di durata. Lo star sapendo si può scomporre in quattro eventi discreti, avvicendantisi con sapori e qualia differenti, ma con regolare ciclicità:

- un silente guardare;

- un accorgersi;

- un domandarsi su ciò di cui ci si è accorti;

- un capire.

Quattro tempi regolari come quelli di un motore a scoppio, in genere rapidissimi, ma che è possibile cogliere proprio grazie a un disciplinato rallentamento del ritmo del mentale. Sono comuni a tutte le menti, anche se differenti sono i contenuti di cui ciascuno si accorge e si domanda e diverse sono le risposte a cui giunge. Sono distinguibili attraverso un sapore, un quale (tutti conosciamo il sapore sospeso della domanda coinvolgente, foss’anche “avrò chiuso il gas?”, e quello elettrico dell’irruzione della risposta ad un problema, “eureka!”), ma anche da tempi più o meno estesi. Il silenzioso guardare dall’apertura è infatti uno stato di contemplazione senza oggetti specifici, che può durare molto a lungo; allo stesso modo la domanda, quando non trova risposta, continua a librarsi sospesa e a perdurare, magari cangiante ma sempre interrogante. L’accorgersi ha invece un carattere istantaneo: improvvisamente la nostra attenzione collassa su un punto particolare e diventiamo coscienti di qualcosa (girando lo sguardo per la stanza, all’improvviso risalta una macchia di colore; o, quando proprio non ce l’aspettiamo, un’idea, un’immagine ci saltano alla mente autonomamente). Anche il capire è puntuale: dopo la sospensione della domanda in un solo momento irrompe la risposta, la soluzione; anche se poi è necessario ripetere centinaia di altri giri di questi Quattro Tempi della Coscienza (QTC) per esplicitare e formalizzare ciò che abbiamo intuito.

Riportando l’esperienza cosciente a questo sguardo non ulteriormente riducibile che pulsa nei modi dei quattro atti originari (lo sguardo è aperto, nota, interroga, risponde) ci siamo portati non solo oltre il limite della scienza e del linguaggio (che conoscono attraverso i sensi e i concetti oggettivi), ma anche al limite estremo dell’esperienza soggettiva, perché ognuno di questi atti è autoriferito, si conosce essendosi.

È possibile intensificare e “raddoppiare” la nostra presenza e accorgerci di accorgerci, domandarci cosa sia una domanda (e assaporarla), capire che c’è il capire. Quando la struttura QTC accoglie come contenuto solo se stessa, avviene il raddoppio nell’autoreferenza e diviene possibile la conoscenza medesimale: mi conosco perché mi sono. Conoscenza che non lascia indifferenti: se la si intuisce, è un sussulto che mostra il limite della conoscenza transitiva e oggettivante (quella scientifica, per esempio) e, in una vertigine che sa di verità, svela il misterioso sguardo che ci abita, alla cui affascinante intuizione mirano le vie sapienziali dell’Oriente.

Indicare il limite della conoscenza transitiva non significa negare l’oggettività del mondo, ma solo mostrare che l’oggettivismo è incompleto perché non rileva le condizioni precedenti ogni interpretazione del mondo.

Gli insormontabili QTC

Ricapitoliamo: non riuscendo a trovare nessuna uscita epistemologica dalle Matrici circolari, abbiamo tentato un’uscita fenomenologica: uscita che non va in un “fuori” (un “fuori” che non potrebbe che essere a sua volta un contenuto d’esperienza, relativo e dubitabile) ma è il risveglio alla nostra esperienza in atto.

Ma come sapere che non è un’altra illusione? In fondo, se cogliamo i QTC, essi sono dentro la Matrice e quindi potrebbero essere altre interpretazioni.

In realtà gli atti originari sono sia dentro alla Matrice (come il perdurante sapore dei singoli QTC) sia prima di essa; ma possiamo fare direttamente questa osservazione, provando a chiederci: “cos’è questa stessa domanda?”. Ladomanda che afferriamo è il ricordo della domanda appena avvenuta, è pensiero e linguaggio, ma nel contempo c’è anche domanda viva, uno star domandando che precede ogni pensiero e che possiamo definire un dato quasi-fenomenologico: in parte ci appare nella Matrice e in parte lo siamo. La parte che stiamo essendo la impattiamo come auto-evidenza, anche ora, e siamo quindi certi che non si tratta di un’altra simulazione, di un’altra Matrice. Passando al singolare: se continuo a dubitarne, ebbene sono indubitabilmente proprio questo stesso dubbio. È come col demone ingannatore di Cartesio: se dubito, sono certo d’essere dubbio. (O no?).

In realtà gli atti originari sono sia dentro alla Matrice (come il perdurante sapore dei singoli QTC) sia prima di essa; ma possiamo fare direttamente questa osservazione, provando a chiederci: “cos’è questa stessa domanda?”. Ladomanda che afferriamo è il ricordo della domanda appena avvenuta, è pensiero e linguaggio, ma nel contempo c’è anche domanda viva, uno star domandando che precede ogni pensiero e che possiamo definire un dato quasi-fenomenologico: in parte ci appare nella Matrice e in parte lo siamo. La parte che stiamo essendo la impattiamo come auto-evidenza, anche ora, e siamo quindi certi che non si tratta di un’altra simulazione, di un’altra Matrice. Passando al singolare: se continuo a dubitarne, ebbene sono indubitabilmente proprio questo stesso dubbio. È come col demone ingannatore di Cartesio: se dubito, sono certo d’essere dubbio. (O no?).

Se, paradossalmente, giungessimo alla conclusione che anche i QTC sono interpretazioni, ebbene avremmo dovuto prenderli in considerazione, cioè accorgercene, domandarci al riguardo e concludere. Anche l’interpretazione degli stessi QTC passa necessariamente per i QTC e per questo sono atti insormontabili. Per dubitarne, infatti, bisogna farlo attraverso di essi e perciò li si conferma: non ha quindi senso affermare che la coscienza è un fenomeno illusorio come fanno gli eliminativisti alla Daniel Dennett.

Diversamente dai principi dell’epistemologia o della fisica, che dobbiamo assumere o ricordare, i QTC non sono assunti perché li siamo e ad ogni dubbio si riaffermano come evidenza in atto.

L’esperienza dell’evidenza medesimale in quanto autoveritazione è d’importanza centrale poiché è l’uscita dalla dipendenza da ogni tipo di pensiero teoretico e da ogni dimostrazione, ovvero da ragionamenti che si applicano transitivamente su oggetti o procedimenti e che verificano la correttezza logica dei rapporti tra le parti.

D’accordo, – direbbe il relativista – sono dati che certamente esistono, ma come si può affermare che il loro significato sia proprio quello? Non potrebbe essere solo il prodotto di processi storico-culturali o psicologici?

Anche il significato degli atti primi dello star sapendo è indubitabile: sono inizi (sempre già iniziati) che non ricevono il loro significato da un altro sistema di conoscenza, da un’altra Matrice come nel caso della circolarità riduzionista. Il loro significato non è definito dall’esterno ma dall’interno. Per verificarlo è importante fare l’esperienza con i tempi fenomenologici ultra-rallentati della meditazione, in cui possiamo chiederci, per esempio: “Il significato di questo mio “star domandando” è dipendente dal particolare uso, contesto o processo?”. Immediatamente si evidenzia che lo stato vissuto nel domandare si autosignifica. Il contenuto della domanda può anche non essere chiaro, ma… a maggior ragione, ci troveremmo ancor più immedesimati in uno stato di domanda. Allo stesso modo capire ciò è proprio “capire”, nel momento stesso in cui si dà e si mostra.

Ancora il relativista potrebbe avanzare un dubbio: forse i QTC sono solo il prodotto deformato del particolare metodo di indagine qui adottato? Ma se così fosse, sarebbe comunque un prodotto deformato anche ogni dubbio in proposito; i QTC non sono il prodotto di un metodo, ma sono la pre-condizione esperienziale di ogni metodo, ivi inclusa ogni critica.

E se anche il dubbio fosse un prodotto evolutivo? Appunto.

(Non potresti infatti dar fiducia assoluta neppure a questo dubbio. Nessun dubbio e nessuna comprensione, come nessun metodo sarebbero fondativi, e neppure concludere questo).

I QTC sono auto-significati perché, senza richiedere definizioni (che sono solo segni che rimandano ad altri segni) e senza dare spazio a interpretazioni, si significano e si accreditano. I fatti naturali e il linguaggio pre-suppongono gli autosignificati per ricevere essi stessi un qualunque significato e credito.

Da qui, ossia dalla prospettiva di chi domanda, l’affermazione scettica che “tutto è illusorio e relativo” naufraga. Come afferma Nagel, innanzitutto non è relativo questo stesso giudizio razionale. Ma soprattutto non è relativo, a un livello più basilare e coinvolgente di quello del pensiero, l’auto-evidente sguardo nel suo accorgersi, domandare, capire.

Il vero risveglio dalla Matrice è dunque il risveglio allo sguardo su tutte le Matrici, la consapevolezza che si dà un atto iniziale, indubitabile e irriducibile.

Il vero risveglio dalla Matrice è dunque il risveglio allo sguardo su tutte le Matrici, la consapevolezza che si dà un atto iniziale, indubitabile e irriducibile.

È una via d’uscita da ogni rappresentazione oggettiva, ma non è l’uscita su un piano metafisico: non si sperimenta il divino, perché al limite, si potrebbe solo vivere un’esperienza della quale il misterioso interpretante si troverebbe a dire “questo è un piano spirituale”. O coglierebbe le pallottole sospese e le cascate di codici sulla Matrice, come nelle scene finali di The Matrix.

Lo sguardo differente

Nella prima parte abbiamo chiarito che non c’è una “cosa” – un mondo qualificato – fuori dalla Matrice di rappresentazioni che ci creiamo; ma – attenzione – non c’è neppure una “cosa” chiamata mente cosciente, o sguardo. Lo sguardo e la Matrice non possono tagliare i fili che li uniscono; come abbiamo detto, non si esce dall’apparire: questa consapevolezza ci mantiene fedeli all’esperienza di essere sempre sguardo su un mondo, e impedisce di isolare lo sguardo in una “sostanza pura soggettiva”, una res cogitans cartesiana: sarebbe un errore simile a quello che commettono le scienze assumendo una sostanza oggettiva del mondo.

Di fatto i metodi di indagine meditativa mostrano che lo sguardo non è identificabile con una rappresentazione, ma è differente. Ha infatti una struttura sorprendentemente simile a quella della differenza ontologica di Martin Heidegger[21], per cui l’essere è sempre differente da ogni essente specifico in quanto se l’essere fosse qual-cosa di specifico si darebbe il fatto d’essere di questa cosa. Allo stesso modo lo sguardo che sta esperendo ogni rappresentazione, qualità, sostanza, è sempre differente, poiché sempre si dà lo sguardo su tutto ciò; se lo sguardo fosse riducibile a un esperito, sull’esperienza dello sguardo esperito si affaccerebbe un novello sguardo esperente.

Lo sguardo è una non-cosa, un centro di transito degli atti primi del conoscere (e anche dire questo, transita nello sguardo); una finestra che non può rigirarsi per guardare se stessa, è un differente rispetto ad ogni ente qualitativo e sostanziato, ad ogni significato e interpretazione. Per questo non è l’uscita su un piano metafisico.

Sono però aspetti a cui si può appena accennare, in quanto è opportuno che siano oggetto di indagini in prima persona piuttosto e prima che di speculazioni e descrizioni puramente teoretiche.

Ciò che si può dire è che, anche se la natura ultima di questo sguardo è a monte di ogni definizione, ne possiamo realizzare lo sconosciuto accadere, il semplice fatto che lo sguardo stia innegabilmente sapendo; possiamo dubitare di tutto ciò che lo sguardo conosce, dei modi e delle interpretazioni che lo attraversano, ma non del fatto che, senza traduzioni e parole, stia conoscendo[22]. Uno strano e ininterpretabile fatto che, privo di una uscita su ulteriori Matrici, resta anche senza uscita da se stesso.

Per approfondire questo aspetto cruciale in modo più comprensibile e vissuto, esaminiamo una via alternativa all’analisi cognitivista buddhista: che non passa per i sottili qualia che si rivelano nell’ambiente riducente dell’indagine meditativa, ma per sensazioni molto più disponibili e comuni. In termini chimici lo possiamo definire un ambiente ossidante, a diretto contatto con la condizione di prigionieri della Matrice.

I qualia del “senza uscita”

Forse non tutti si chiedono cosa sia la realtà e cosa sia la mente, e non tutti sono pronti a un severo addestramento per cercare una certezza indubitabile. Ma molti sentono il problema di essere dentro un mondo (e una mente condizionata) che non hanno voluto, e nel contempo di non riuscire a coincidere con niente di preciso, nessuna alternativa ideale. Una sensazione bruciante che giorno dopo giorno corrode.

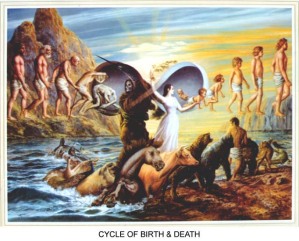

È quella strana percezione di qualcosa che non torna, “un chiodo fisso”. La domanda che spinge – cosa è la Matrice? chi l’ha costruita? – può essere intesa sì in senso epistemologico, ma anche in senso esistenziale, e nasce da ciò che Heidegger chiamava “esser-gettati” nella nostra condizione[23]: un ritrovarsi dentro un modo d’essere proprio così, assegnati a una Matrice senza uscita e senza alternative; soprattutto senza giustificazioni, senza un fondamento. La Matrice è dotata di certe regolarità naturali o culturali a cui ci adattiamo e che divengono abitudini; ma a volte cade la vernice di scontatezza che la ricopre e con stupore la cogliamo come un ordine infondato, arbitrario. In genere lo stupore viene letto negativamente e genera un moto di ribellione. Forse questo è il significato che gli autori del film hanno dato alla lotta che si svolge in The Matrix contro le macchine; il filosofo americano Hubert Dreyfus[24] afferma che la salvezza viene proprio da questa lotta per trascendere i limiti della Matrice, dalla libertà creativa di trasformare il mondo e noi stessi, di accedere a sempre nuove possibilità senza regole fisse. Ma questa è ancora una visione gnostica che auspica un’uscita dalla Matrice per tornare a una condizione propria e originaria, di cui possiamo disporre. A nostro parere il vero problema è che ogni nuova condizione è solo un’altra Matrice che si  dischiude davanti a noi: non è un’alternativa, perché rapidamente mostra una modalità obbligata e ancora infondata. Inutile ribellarsi al “senza uscita” e giudicarlo, resta solo un senso di assurdo, di sconcerto per l’esistenza. Anche il continuo mutare di panorama diventa un bizzarro balletto, come quello che ci fa cambiare cellulare o automobile, amici o amanti, religione o filosofia di vita. Tale condizione è chiamata nel Buddhismo samsara, il ciclo delle esistenze condizionate in cui continuamente ci si reincarnerebbe fino a che non siamo stanchi di tutto e realizziamo che sono tante prigioni per la mente, che stiamo solo passando da una routine all’altra.

dischiude davanti a noi: non è un’alternativa, perché rapidamente mostra una modalità obbligata e ancora infondata. Inutile ribellarsi al “senza uscita” e giudicarlo, resta solo un senso di assurdo, di sconcerto per l’esistenza. Anche il continuo mutare di panorama diventa un bizzarro balletto, come quello che ci fa cambiare cellulare o automobile, amici o amanti, religione o filosofia di vita. Tale condizione è chiamata nel Buddhismo samsara, il ciclo delle esistenze condizionate in cui continuamente ci si reincarnerebbe fino a che non siamo stanchi di tutto e realizziamo che sono tante prigioni per la mente, che stiamo solo passando da una routine all’altra.

Questo risveglio sconcertato alla propria condizione può accadere anche per caso: ci sono momenti spontanei, ben conosciuti da artisti o semplicemente da persone attente, in cui niente è più scontato. A volte la sensazione che li accompagna è di stupore, altre volte di inquietudine, ma in ogni caso l’incantesimo per un istante è rotto e appare che non è ovvio e normale che tutto ciò – sguardo e mondo – ci sia. È un evento che per Wittgenstein sta alla base di ogni dimensione etica: “Volendo fissare la mia mente su ciò che intendo per valore assoluto o etico sempre mi capita che mi si presenti l’idea di una esperienza particolare che quindi è, in un certo senso, la mia esperienza per eccellenza. […] Quando io ho questa esperienza mi meraviglio per l’esistenza stessa del mondo”[25]. Perché c’è? Questa non è una domanda – non s’aspetta risposte – ma uno stato di profondo stupore per il puro e semplice fatto che qualcosa esista.

Il buddhista fa di questi momenti il perno della sua pratica e si dedica alla visione del senza origine, del non nato e del non creato, dimensione per lui salvifica perché se compresa sfora il sistema ed è liberatoria. L’occidentale non sa muoversi in questo terreno, continua a cercare una ragione o l’incontro con il misterioso Architetto creatore di tutto questo: ma se lo trovasse sarebbe solo un altro ordine, artificiale o divino, che spiegherebbe tutto ma non se stesso: da dove viene l’Architetto?

Domanda sconcertante, formulata già in Occidente da Kant: “Non ci si può trattenere dal pensare (ma tale pensiero è altresì intollerabile) che un ente, da noi rappresentato come il supremo tra tutti gli enti possibili, debba dire a se stesso: io esisto dall’eternità e per l’eternità, al di fuori di me non esiste nulla, se non ciò che è qualcosa solo mediante la mia volontà, ma donde sono io sorto allora? A questo punto tutto sprofonda sotto di noi e tanto la massima perfezione quanto la minima ondeggiano senza appoggio”[26].

La stessa domanda è stata espressa in Oriente – in modo particolarmente adatto ai termini del film, dove il protagonista è the One – nella tradizione del Buddhismo cinese Ch’an con uno dei più importanti hua t’ou (in cinese: ante-pensiero): “Tutte le cose tornano all’Uno. A che cosa ritorna quell’Uno?”[27].

La stessa domanda è stata espressa in Oriente – in modo particolarmente adatto ai termini del film, dove il protagonista è the One – nella tradizione del Buddhismo cinese Ch’an con uno dei più importanti hua t’ou (in cinese: ante-pensiero): “Tutte le cose tornano all’Uno. A che cosa ritorna quell’Uno?”[27].

A volte ci si estrania anche dalla propria stessa condizione di eletto o di reietto, e pur restando al suo interno ci si accorge di tutto il sistema; senza dualità tra lo strano fatto dello sguardo originario e lo strano fatto del mondo, tra mente e natura: è tutto proprio così, senza ragione, poiché anche la ragione è già proprio così.

Se sopportiamo l’intensità che nasce dal ritrovarci senza uscita nella nostra condizione, anche in Occidente possiamo risvegliarci alla stupefacente consapevolezza di star essendo, proprio così. Realizziamo di essere come in prestito in ogni mondo e in ogni mente, in ogni pensiero e sguardo: anche se ciascuno di questi accade in noi e ci riguarda massimamente, sentiamo che non ci appartiene, che non ci apparteniamo. Certissimi e stupiti di esistere.

Conclusione: il Grande Imbarazzo e la differenza

Riprendiamo il filo per tornare al principio: il pensiero riduzionista scientifico fonda la convinzione di poter ridurre la Matrice mentale a quella neurale (o computazionale, o linguistica, ecc.) su schemi di conoscenza che dipendono circolarmente dalla Matrice mentale stessa, una Matrice che rimanda all’altra Matrice. Ma come essere certi, nei termini del film, che il risveglio nel mondo di Zion sia in un mondo “vero” e non un altro sogno, individuale o collettivo? Con un criterio oggettivo interno a Zion non è possibile, potrebbero essere tutte interpretazioni contingenti; e cercando in un’altra Matrice fuori da Zion si reitera la circolarità perché possiamo risvegliarci su molti mondi illusori, ma mai uscirne.

Punto cruciale della nostra proposta è la messa in luce dei limiti della ragione transitiva, e dell’inutilità di insistere nella contrapposizione di teorie a teorie nella prospettiva di una comprensione ultima. Abbiamo proposto che l’uscita vada ricercata nell’esperienza dell’esperienza, con il passaggio da un’epistemologia transitiva a una medesimale attraverso l’autoreferenza vissuta in prima persona. Si inverte quindi la direzione di ricerca: non in Matrici sempre più esterne, ma chiedendoci “chi abita la Matrice?”, riconoscendo l’esperienza interna in prima persona, che sta sapendo di ogni Matrice. E che sta provando qualcosa a essere cosciente.

Per indagare la coscienza abbiamo individuato un accesso operativo e percorribile nei metodi di meditazione tratti dalle tradizioni orientali e in particolare quella buddhista. Non sono solo metodi da studiare per via teorica; sono da applicare, fino a divenire capaci di ripiegare la mente su se stessa e isolare un nucleo originario d’esperienza: lo abbiamo chiamato lo sguardo, un brute fact all’inizio di ogni esperienza e precedente ogni spiegazione; possiamo scomporlo ulteriormente in atti originari in inesorabile successione – apertura, accorgersi, domandarsi e rispondersi – e scoprire che si auto-certificano e si auto-significano. In pratica, se mi faccio una domanda sul mondo, nessuno mi può garantire che ciò che capirò corrisponderà a verità; ma il fatto stesso che mi stia domandando è fuori da ogni Matrice, auto-garantito e insormontabile. Non raggiungiamo mai una conoscenza certa circa la realtà del mondo, ma un fatto certo ci resta: lo sguardo, star conoscendo un mondo; forse a qualcuno può sembrare poco, ma quando questa scoperta viene vissuta e non teorizzata, essa si mostra carica di sviluppi.

Per indagare la coscienza abbiamo individuato un accesso operativo e percorribile nei metodi di meditazione tratti dalle tradizioni orientali e in particolare quella buddhista. Non sono solo metodi da studiare per via teorica; sono da applicare, fino a divenire capaci di ripiegare la mente su se stessa e isolare un nucleo originario d’esperienza: lo abbiamo chiamato lo sguardo, un brute fact all’inizio di ogni esperienza e precedente ogni spiegazione; possiamo scomporlo ulteriormente in atti originari in inesorabile successione – apertura, accorgersi, domandarsi e rispondersi – e scoprire che si auto-certificano e si auto-significano. In pratica, se mi faccio una domanda sul mondo, nessuno mi può garantire che ciò che capirò corrisponderà a verità; ma il fatto stesso che mi stia domandando è fuori da ogni Matrice, auto-garantito e insormontabile. Non raggiungiamo mai una conoscenza certa circa la realtà del mondo, ma un fatto certo ci resta: lo sguardo, star conoscendo un mondo; forse a qualcuno può sembrare poco, ma quando questa scoperta viene vissuta e non teorizzata, essa si mostra carica di sviluppi.

Inoltre, ci interessa interrogarci sul perché l’esperienza dello sguardo, che in nessun modo può ricadere nella Matrice, susciti imbarazzo e resistenze.

Riprendendo Schrödinger con una ammissibile variazione: “non possiamo comprendere del tutto la nostra mente, perché essa è l’atto di comprendere” – quindi la mente resta uno sguardo interpretante a priori e inattingibile – ci chiediamo perché tutte le implicazioni di questi ineccepibili argomenti oggi non vengono viste. Forse perché un argomento mostra senza coinvolgimento. Sul piano della cosiddetta “ragione”, gli argomenti restano solo opinioni contro opinioni e in esse non ne va molto di me. Invece, se spostiamo l’accento sull’esperienza in atto, otteniamo “debbo allora cessare di nutrire la speranza di esaurire del tutto la comprensione del comprendere?”, che mi riguarda. Difatti, ogni mia comprensione rilancerà se stessa come evento da comprendere. Noi diciamo che la cognizione, nella sua inizialità, è differente.

Mentre l’argomentazione si formalizza, resta là, sulla lavagna, sul libro, sullo schermo ed è, in fin dei conti, inoffensiva, l’esperienza è qui, nel mio stesso indubitabile sguardo sul mondo; e in esso ne va di me.

Ci pare che proprio non concedendosi all’esperienza il riduzionista come il relativista possano permettersi di permanere nella propria estrema e infondativa contraddizione, la quale, se vissuta, li indurrebbe ineluttabilmente al confronto con la grande perplessità: “v’è dell’assoluto[28] nella mente stessa?!”, di cui non saprebbe dar ragione. Il Grande Imbarazzo.

Vorremmo infine capire qualcosa di più dell’esperienza dello sguardo cosciente proprio perché, come già viviamo in primo luogo da sguardo affacciato sul mondo, così quando moriremo non sarà da materialisti, relativisti, fenomenologi o quant’altro, intrisi di nostre teorie sulla mente-mondo, ma come sguardo perplesso e interrogantesi sulla singolare vicenda capitatagli: esistere.

Abbiamo osservato che, mentre una parte dello sguardo scivola nella Matrice e può predicare di sé, l’altra parte si rivela sempre differente rispetto a ogni rappresentazione e a ogni qualificazione: è la via d’uscita da ogni Matrice, differente anche rispetto a se stessa, il che rende insensata l’ipotesi di uscita su un piano trascendentale di tipo platonico. Essendo arrivati a un limite epistemologico, restano aperte grandi questioni: ha senso attendersi mai una comprensione alla domanda “cos’è lo stato di domanda?” (che non sia per via metaforica o sinonimica, per esempio: la domanda è uno stato di ricerca, di incertezza, di sospensione…)? Ha senso attendersi una esaustiva interpretazione  di cosa sia interpretare e una comprensione soddisfacente di cosa sia l’evento comprensione? Non si può comprendere del tutto il comprendere, è un fatto stratificato in livelli transitivi e medesimali. Potremo far luce su processi logici ed epistemologici, ossia criticare e chiarificare i processi di conoscenza, ma il nocciolo ultimo, la coscienza vera e propria, luogo di tale processo, sembra destinata a restarsi oscura. Altresì resta oscuro come atti d’esperienza privi di una sostanza definita si qualifichino e generino una mente accoppiata a un mondo; come faccia lo sguardo a sapere di sé; da dove venga tutto il sistema e perché sia proprio così.

di cosa sia interpretare e una comprensione soddisfacente di cosa sia l’evento comprensione? Non si può comprendere del tutto il comprendere, è un fatto stratificato in livelli transitivi e medesimali. Potremo far luce su processi logici ed epistemologici, ossia criticare e chiarificare i processi di conoscenza, ma il nocciolo ultimo, la coscienza vera e propria, luogo di tale processo, sembra destinata a restarsi oscura. Altresì resta oscuro come atti d’esperienza privi di una sostanza definita si qualifichino e generino una mente accoppiata a un mondo; come faccia lo sguardo a sapere di sé; da dove venga tutto il sistema e perché sia proprio così.

Per quanto a lungo possa durare la ricerca mai risponderemo ai “grandi interrogativi”: chi siamo? da dove veniamo? dove andiamo? Sono domande senza possibili risposte, e si rivelano piuttosto essere meraviglie e stupori, perché il fatto che siamo, pro-veniamo e ci pro-gettiamo resta, ma il mistero ci precede irrimediabilmente. Ad un problema si cerca la soluzione, un mistero si contempla. Valgano a consolarci le antiche parole del Vimalakirti Nirdesa Sutra[29]:

Dopo che i Bodhisattva ebbero parlato, chiesero a Manjusri la sua opinione sul Dharma non duale.

Manjusri disse: “Secondo me quando tutte le parole non sono più entro la sfera della parola o del discorso, dell’espressione o della conoscenza, e sono oltre le domande e le risposte, questa è l’iniziazione al Dharma non duale”.

[Quando fu la volta di] Vimalakirti [questi] rimase silenzioso, senza pronunciare una parola.

Allora Manjusri esclamò: “Eccellente, eccellente; come vi potrebbe essere una vera iniziazione al Dharma non duale finché le parole ed i discorsi siano ancora scritti o pronunciati?”.

Una volta spiegata questa iniziazione al Dharma non duale, cinquemila Bodhisattva presenti all’assemblea vi furono iniziati, e realizzarono così la paziente sopportazione del non-creato.

Riferimenti bibliografici

– Bertossa F., Il telescopio inverso in “ASIA a.m.v.a.i.” n. 17, 2001.

– Bertossa F., Buddha e Heidegger: la vacuità e la differenza, “Asia a.m.v.a.i.” n. 19, 2002.

– Bertossa F., Ferrari R., Cervello e autocoscienza. La mente tra neuroscienze e fenomenologia; in “Rivista di Estetica”, 21, n.s., 3/2002, anno XLII.

– Bitbol M., Dal principio antropico al principio del soggetto, in Il principio antropico, a cura di Giacomini B., Spazio Libri, Ferrara 1994.

– Chalmers D., La mente cosciente, Mc Graw Hill, Milano 1999.

– Churchland P.S., Sejnowsky T., Il cervello computazionale, Il Mulino, Bologna 1995.

– Dennett D.C., Coscienza, che cosa è, Rizzoli, Milano 1993.

– Depraz N., Varela F.J., Vermersch P., On Becoming Aware. A pragmatics of experiencing, Benjamin Publishers, Amsterdam/Philadelphia 2003.

– Dreyfus H., Dreyfus S., Existential Phenomenology and the Brave new world of the Matrix, 2002.

– Edelman G.M., Tononi G., Un universo di Coscienza. Come la materia diventa immaginazione, Einaudi, Torino 2000.

– Flannery-Dailey F., Wagner R., Wake up! Gnosticism and Buddhism in The Matrix, 2003.

– Heidegger M., Il Nichilismo europeo, a cura di F. Volpi, Adelphi 2003.

– Heidegger M., Essere e Tempo, Longanesi & C., Milano 1970.

– Lu K’uan Yun, Ch’an e Zen, Mediterranee, Roma 1977.

– Lu K’uan Yun (a cura di), Vimalakirti Nirdesa Sutra, Ubaldini, Roma 1982.

– Kant I., Critica della ragion pura, a cura di Giorgio Colli, Adelphi, Milano 1976.

– Nagel T., L’ultima parola. Contro il relativismo, Feltrinelli, Milano 1999.

– Penrose R., La mente nuova dell’Imperatore: la mente, i computer e le leggi della fisica, RCS Libri, Milano 1992.

– Schrödinger E., Mind and Matter, Cambridge University Press, Cambridge 1958.

– Searle J., Intentionality: an essay on philosophy of mind, Cambridge University Press, Cambridge 1983.

– Sini C., Idoli della conoscenza, Raffaello Cortina, Milano 2000.

– Varela F.J., Neurofenomenologia, in “Pluriverso”, anno II, n. 3/1997.

– Varela F.J., Shear J., The Wiew from Within. First-person approaches to the study of consciousness, “Journal of Consciousness Studies”, 6, n. 2-3, Imprint Academic, Thorverton 1999.

– Vassallo N., Teoria della conoscenza, Laterza, Bari 2003.

– Wachowski A. e Wachowski L. (regia di), The Matrix, film colore, Warner Bros 1999.

– Wittgenstein L., Della certezza, Einaudi, Torino 1978.

– Wittgenstein L., Conferenza sull’etica, in Lezioni e conversazioni Adelphi, Milano 1995.

Note:

[1] Vassallo, 2003, pp. 73-107.

[2] Nagel, 1999.

[3] Cit. in Vassallo, 2003, p. 95; da Wittgenstein L. 1978, p. 341.

[4] Varela, Shear, 1999.

[5] Varela. 1997, pp. 16-39.

[6] eXistenZ di David Cronenberg, 1999.

[7] Searle, 1983.

[8] Churchland, Sejnowsky, 1995.

[9] Penrose, 1992.

[10] Schrödinger, 1958.

[11] Bitbol, 1994.

[12] Nagel 1999, pp. 129-138.

[13] Depraz, Varela, Vermersch, 2003.

[14] Bertossa, Ferrari, 2002, pp. 24-48.

[15] Varela, Shear, 1999, pp.7-10.

[16] Flannery-Dailey, Wagner, 2003.

[17] Bertossa, 2001.

[18] Dobbiamo a Carlo Sini (comunicazione personale) il termine interpretante da noi usato in questo contesto.

[19] Bertossa, Besa, Ferrari, Point Zero: the “seat” of consciousness.

[20] Bertossa, Ferrari, 2002, pp.38-40.

[21] Heidegger, 2003, p. 246 segg.; cfr. anche Bertossa, 2002.

[22] Cfr. Sini, 2000, pp. 250-252.

[23] Heidegger, 1970, § 44, p. 280.

[24] Dreyfus H., Dreyfus S., 2002.

[25] Wittgenstein, 1995, pp. 12-14 [corsivi dell’Autore].

[26] Kant, 1976, p. 635 [spaziature dell’Autore].

[27] Lu K’uan Yun 1977, pp. 26, 46.

[28] Per assoluto intendiamo “sciolto da” (lat. ab-solutus), ossia “non relativo a” (a scoperte scientifiche, antropologiche, alla psiche umana, alla storia…).

[29] Lu K’uan Yun 1982, p.93.