La trasmissione della sapienza

- Clicca qui per visualizzare l’elenco delle puntate di “La meditazione, alle origini del domandare”

La via classica occidentale verso la sophìa, ossia quella filosofica, è caratterizzata da tre momenti:

- intuizione

- elaborazione di questa

- condivisione di ciò che si è precedentemente intuito

Il filosofo intuisce un che di originale, momento che sfugge al dominio della sola ragione, e lo elabora e condivide secondo logos, mentre un artista, ad esempio, elabora (e comunica) l’intuizione secondo vie espressive che col logos nulla hanno a che fare. Pensiamo alla fenomenologia come elaborata ed espressa da Edmund Husserl rispetto alla essenzialità fenomenologica di bottiglie, vasi e fiori “ridotti” a mistero da un Giorgio Morandi. Grandi intuizioni espresse l’una attraverso il logos, l’altra attraverso la pòiesis.

Il filosofo attinge sovente alla stessa fonte dell’artista, ma elabora e comunica per vie diverse

Il filosofo attinge sovente alla stessa fonte dell’artista, ma elabora e comunica per vie diverse

La filosofia è dunque caratterizzata dai mezzi di elaborazione e comunicazione delle intuizioni ma non da una precipua capacità di attivare la fonte dell’intuizione stessa; la nostra cultura sapienziale manca di quello che i buddhisti chiamano upaya, mezzi idonei a suscitare l’intuizione.

L’inefficacia della trasmissione razional-discorsiva ai fini di riaccendere quell’intuizione che dà l’avvio ad ogni specifica visione filosofica e l’incapacità di trasmettere per altre vie e far rivivere in altri il momento intuitivo, fanno sì che non vi siano lignaggi di pensiero filosofico in Occidente.

L’Oriente, invece, è caratterizzato da lignaggi di trasmissione dove il maestro, testimone e depositario di una sapienza realizzata, la ritrasmette a qualche discepolo.

Questo non significa omologazione nella lettura dell’esperienza, poiché si hanno e si avranno, inevitabilmente, variazioni nella coloritura dell’intuizione originale. Sappiamo che tre secoli dopo la morte del Buddha, già erano presenti almeno quattordici diverse correnti di buddhismo; inoltre basti pensare quanto anche oggi le varie scuole differiscano tra loro. Quello che resta centrale in Oriente, e obliato, se non addirittura mai individuato e valorizzato in Occidente, è l’esperienzialità. Il mezzo della trasmissione è la pratica realizzativa lungo la quale si vivono esperienze intuitive che il maestro riconosce e conferma. In assenza di tale fase pratica, non si ha trasmissione.

La pratica crea lignaggio.

Un giorno il Buddha era sul Picco dell’Avvoltoio

a predicare alla congregazione dei suoi discepoli,

tuttavia non usò parole

per spiegare l’argomento che intendeva trattare,

bensì sollevò davanti all’assemblea un fiore

che gli era stato offerto da un discepolo.

Nessun suono uscì dalla sua bocca

e nessuno capì il significato di questo atteggiamento,

a parte Mahakashyapa che sorrise al maestro.

Il Buddha notandolo affermò:

O Mahakashyapa, in questo momento ti trasmetto

il mio più prezioso tesoro spirituale.

Un giorno il Buddha era sul Picco dell’Avvoltoio

a predicare alla congregazione dei suoi discepoli,

tuttavia non usò parole

per spiegare l’argomento che intendeva trattare,

bensì sollevò davanti all’assemblea un fiore

che gli era stato offerto da un discepolo.

Nessun suono uscì dalla sua bocca

e nessuno capì il significato di questo atteggiamento,

a parte Mahakashyapa che sorrise al maestro.

Il Buddha notandolo affermò:

O Mahakashyapa, in questo momento ti trasmetto

il mio più prezioso tesoro spirituale.

La sola discorsività ragionata non può suscitare questo tipo di intuizione. La sapienza orientale conosce bene questo limite e pone come obiettivo sapienziale il risveglio, evento essenziale senza cui l’Oriente non sarebbe quello che è.

Come trattato nelle puntate precedenti, tre vie principali caratterizzano, in Oriente, la ricerca della verità: la coscienziale, la devozionale e la esistenziale. Ne segue che anche il risveglio sia connotato da coloriture diverse sia nel suo eventuarsi che nella susseguente lettura.

La via coscienziale porta al riconoscimento, ben esemplificato dal motto della Chandogya Upanishad “tat tvam asi” dell’identità della propria coscienza profonda col principio cosmico, il Brahman vedico.

La via coscienziale porta al riconoscimento, ben esemplificato dal motto della Chandogya Upanishad “tat tvam asi” dell’identità della propria coscienza profonda col principio cosmico, il Brahman vedico.

Tale motto, in realtà, declina, con apparente contraddizione, anche interpretazioni dualistiche, ma credo di interpretare bene il sentimento dominante indiano limitandomi alle visioni monistiche.

Le pratiche di immersione attraverso i gradi dell’assorbimento, i vari samadhi, e quelle di estasi devozionale, bhakti, portano ad esplosioni di coscienza che trovano, nella ricaduta interpretativa, il terreno dello “io sono il Brahman” (sotto diversi nomi: Shiva, Vishnu, Ram…).

Shri Chaitanya Mahaprabhu (1486 – 1534), il suo famoso erede spirituale contemporaneo, il rimpianto Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896 – 1977) e il grandissimo Swami Ramdas (1884 – 1963), per menzionarne solo tre campioni tra tantissimi, rappresentano magnificamente la via devozionale.

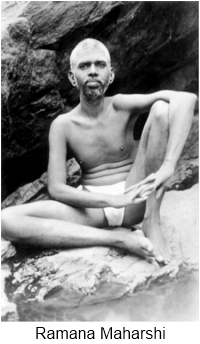

Di una miriade di asceti che in India ha seguito e segue la via coscienziale, oso affermare che il più solare esempio sia Bhagavan Shri Ramana Maharshi (1979 – 1950).

La via della vacuità, shunyata, è in realtà caratteristica del Buddhismo Mahayana, oramai quasi scomparso dall’India, sebbene a Bhubaneswar, in Orissa, mi sia capitato di incontrare sadhu non buddhisti che perseguivano “the voidness”, il vuoto.

La realizzazione della vacuità è perseguita attraverso vie graduali e vie “improvvise”.

La via graduale è tipica delle scuole tibetane e il Lamrim (Stadi della Via), testo risalente al maestro indiano Atisha, sec XI, ne rappresenta il metodo basilare.

La via del risveglio improvviso caratterizza il Chan e lo Zen, particolarmente quelle correnti incentrate sui koan.

Senza nulla togliere alle tradizioni non buddhiste – sapendo bene che sia Ramana Maharshi che Swami Ramdas hanno vissuto esperienze di fulminante ed improvviso risveglio – vorrei enfatizzare l’esperienza di risveglio improvviso alla shunyata del Buddhismo Mahayana espressa dal noto termine giapponese satori.

Senza nulla togliere alle tradizioni non buddhiste – sapendo bene che sia Ramana Maharshi che Swami Ramdas hanno vissuto esperienze di fulminante ed improvviso risveglio – vorrei enfatizzare l’esperienza di risveglio improvviso alla shunyata del Buddhismo Mahayana espressa dal noto termine giapponese satori.

Di che si tratta?

“Tutti conoscono il suono di due mani che battono.

Qual è il suono di una sola mano?”

Questo è un esempio di koan e fu coniato dal maestro zen giapponese Hakuin Ekaku, attivo nel XVIII secolo sebbene l’uso dei koan per indurre il risveglio risalga al periodo d’oro del Chan, il progenitore cinese dello Zen, attorno all’anno Mille.

È ancora più noto il koan seguente, risalente a quell’epoca:

“Qualcuno chiese a Joshu: ha un cane la Natura di Buddha?

Joshu rispose: Mu!”

Mu, letteralmente, significa “niente”. E il suo scopo è di togliere ogni appiglio interpretativo con un secco “niente!”.

Il praticante si immerge nel Mu e ogni tentativo di comprensione facente appello all’intelletto o alla immaginazione viene stroncato dal maestro, talvolta anche rudemente.

Non trovando vie d’uscita, la mente collassa su se stessa, vede il proprio limite e una mente “altra”, una non-mente, capace di verità, sussulta, s’accende ed esplode e… si vede il mondo per la prima volta.Ecco quanto riporta Philip Kapleau, celeberrimo maestro zen (roshi) ed autore de I tre pilastri dello zen, in una testimonianza di moderna illuminazione:

“L’attività più bella dell’uomo: camminare sulla faccia della terra”.

P’ang Yun, illuminato laico dell’ VIII secolo scrisse:

Le mie occupazioni quotidiane non sono inusuali,

ma sono in armonia con esse.

Attaccandomi a nulla, rigettando nulla.

Poteri soprannaturali e meravigliosa attività –

Io attingo l’acqua dal pozzo,

io porto la legna!

Naturalmente il satori è solo il vero inizio della ricerca, poiché prima si era in preda ai fumi della… ragione (!), ma ora i confini della logica incentrata sul Principio della non contraddizione sono sfondati.

Il tetralemma “logico”, chatushkoti, dei Buddhisti Madhyamaka:

è

non è

e è e non è

né è né non è

rappresenta la via attraverso cui i successivi koan si snodano.

La nostra logica, quella aristotelica, è incentrata su “è – non è” e sulla loro incompatibilità allorché riferiti allo stesso oggetto, allo stesso tempo, allo stesso modo.

La vacuità e la sua sapienza, Prajna, non si collocano nel dominio degli enti.

Il Sutra del Diamante, Vajracchedika Prajnaparamita Sutra, e il Sutra del Cuore, Mahaprajnaparamita Hridaya Sutra, sono la fonte di tutti i koan,

Possiamo solo vagamente intuire la profondità a cui si può pervenire approfondendo la visione dopo lo sfondamento del Mu, attraverso questi versi di un poeta e monaco zen giapponese, Saicho:

Il cielo, la terra, in questo niente (Mu) celati.

Il cielo, la terra, in questo niente svelati.

D’inverno cade la neve,

In primavera sbocciano i fiori.

Né essenza né non essenza,

neppure negazione.

(Suggerisco la bella raccolta Poesie zen a cura di Lucien Stryk)

Un esempio di illuminazione che amo è quello relativo a Dogen (1200 – 1253), patriarca del lignaggio Soto Zen in Giappone.

Un esempio di illuminazione che amo è quello relativo a Dogen (1200 – 1253), patriarca del lignaggio Soto Zen in Giappone.

Dogen patì la morte della madre all’età di sette anni e di fronte alla pira funebre avvertì il tragico senso dall’impermanenza di ogni cosa. Divenne monaco, ma, insoddisfatto dagli insegnamenti allora disponibili in Giappone, a ventitré anni intraprese l’allora arduo e rischioso viaggio verso la Cina, per i giapponesi luogo di riferimento di ogni varietà del Buddhismo: zen, devozionale (Amidismo), esoterico (Shingon), ecc.

Fece differenti esperienze e, infine, praticando col Maestro Rujing, nel monastero del monte Tiantóng, ebbe il satori.

Accadde così: durante una prolungata sessione di meditazione, il monaco che sedeva al fianco di Dogen cedeva ripetutamente al sonno (esperienza che conosce bene chi ha seguito lunghe sedute di zazen in orari impossibili…).

Il Maestro Rujing ad un certo punto balzò in piedi e prese a percuotere il monaco con una ciabatta gridando: “Quando noi meditiamo lasciamo cadere mente e corpo! Perché dormi?”.

A queste parole, gridate con grande intensità, con “amorevole violenza” zen, la mente di Dogen, già in uno stato estremamente sensibile e risonante per via della meditazione in corso, realizzò.

Infatti il Maestro confermò il risveglio.

Come provare ad intendere l’esperienza di Dogen?

È per noi occidentali oltremodo difficile trovare significati risonanti attraverso il linguaggio sino-giapponese.

Ho discusso col Prof. Ohashi Ryosuke, filosofo giapponese che, allievo di Nishitani Keiji (1900 – 1990), ha anche studiato filosofia in Germania, perfino con Heidegger stesso. Egli ha praticato zen per decenni sotto la guida di Hisamatsu Shin’ichi (1889 – 1980) e si è posto il problema della comunicazione tra culture.

Abbiamo cercato di comprendere meglio l’espressione usata da Dogen: shinjin datsuraku, normalmente ricorrente nella traduzione di “lasciar cadere mente e corpo”. Solo che, disse il Prof. Ohashi, datsuraku, ‘lasciar cadere’, può essere usato anche in accezione orizzontale, come quando un prigioniero evade dalla cella, ossia “lascia cadere” la cella. Quindi è un “lasciare” nel senso di uscirne, di staccarsene. Ho chiesto ad altri Giapponesi e conoscitori della loro lingua, ma il termine datsuraku non pare essere più usato. Suggerirei che “lasciar cadere”, in Dogen, stia per “staccare”. Non scrivo “di-staccar-si” – in cui sia il di- che il -si comportano idea di dualismo, di qualcuno che vieve ed opera il distacco, perché nel Buddhismo shinjin sta per il complesso namarupa, mente-corpo, ossia ogni esperienza possibile nell’ambito fisico e mentale (ogni esperienza fisica, percettiva, concettuale, volitiva, coscienziale), cioè tutto ciò che può accadere ed essere esperito, senza residui possibili.

L’espressione di Dogen “lasciar cadere mente e corpo” significa staccare da ogni esperienza possibile, perciò senza residuo entificato possibile: uno stacco senza soggetto residuo.

Portare avanti il sé per confermare la miriade di fenomeni (dharma) è illusione. La miriade di fenomeni che si fa avanti e conferma il sé è realizzazione. Dogen

Non è esperienza che trovi un principio cosmico in dimensioni profonde e recondite della coscienza, non è esperienza yogica di ricongiunzione tra umano e divino, ma di stacco senza residuo.

Ma vediamo qui proprio quello che preannunciavo, ossia l’inadeguatezza del linguaggio descrittivo-razionale a seguire esaurientemente ciò che solo un risveglio può svelare.

Tutto ciò non può essere sviscerato, descritto né men che meno trasmesso attraverso il linguaggio descrittivo-razionale. Va esperito.

Si può essere smisuratamente eruditi, si possono scrivere trattati e ricoprire cattedre sull’argomento epperò non avere un briciolo di quell’esperienza che sola davvero garantisce la comprensione. Satori.

È altresì vero che la sola esperienza talvolta pecca di ingenuità, come hanno suggerito i filosofi della Scuola di Kyoto.

Il Prof. Ohashi spesso ripete la perplessità che ha mosso alla filosofia questi intellettuali tutti dediti anche allo zen: “Un fiore parla il linguaggio zen, ma come sarebbe da intendere tale zen quando il fiore fosse radioattivo?”.

Ritengo anche io necessaria la traduzione dell’esperienza in significati del logos. Ciò, fino al punto in cui sia possibile, evitando di ricadere nel problema da cui vogliamo salvarci, cioè la vigente convinzione che il solo logos sia sufficiente alla trasmissione dell’intuizione.

Tale impresa, ritengo, caratterizzerà il Buddhismo Europeo.

Proseguiremo cercando di tracciare un confronto tra culture, tra filosofia e esperienzialità meditativa.

Franco Bertossa

presidente di ASIA

- Clicca qui per visualizzare l’elenco delle puntate di “La meditazione, alle origini del domandare”